| 索引号: | 11370000004502016L/2017-01042 | 公开方式: | 主动公开 |

| 发布机构: | 山东省统计局 | 组配分类: | 统计数据解读 |

| 党的十八大以来山东经济社会发展成就系列分析之三:农业大省基础稳固 提质增效成果斐然 | ||||

| ||||

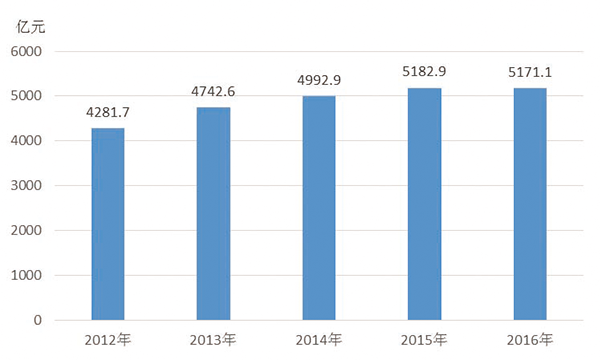

重农固本,安民之基。党的十八大以来,在省委省政府的坚强领导下,全省各级不断深化农村改革,完善强农惠农富农政策体系,加快培育新型农业经营主体,深入推进农业供给侧结构性改革,农业农村发展成果丰硕,综合生产能力稳步提升,发展基础活力明显增强,科技支撑不断加强,农业新动能加速集聚,农业“新六产”和农业“四新”发展亮点纷呈,生态农业潜能释放,为农村全面小康建设奠定了坚实基础。 一、农林牧渔业经济总量稳定增长,再上新台阶 党的十八大以来,我省将发展高产、优质、高效农业作为农业发展的出发点,转变农业增长方式,切实做到增量与增质并重,农业经济实力稳步增强。 2015年,我省成为全国首个农林牧渔业增加值突破5000亿大关的省份,2016年达到5171.1亿元,比2012年增加889.4亿元,占全国农林牧渔业增加值的7.8%,总量位居全国第一,按可比价计算年均增长4.1%。增加值总量比位居第二位的河南省高731.1亿元,基本相当于一个山西省的农业经济规模,全国农业第一大省的地位得到巩固。

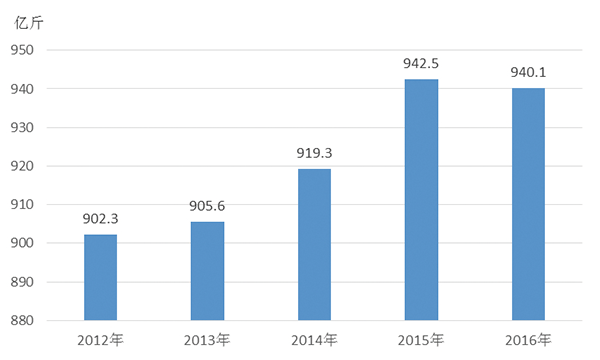

图1 2012-2016年农林牧渔业增加值 二、种植业产能稳步提升,优势延续 党的十八大以来,我省认真贯彻落实中央精神,在紧盯粮食安全的基础上,全力推进农业生产结构调整,粮食产量持续增加,经济作物优势延续,农业综合生产能力不断提高。 (一)粮食产量稳步提高。2016年,全省粮食种植面积11267.18万亩,比2012年增加463.68万亩,增长4.3%,年均增长1.1%。2012年以来,粮食单产水平一直维持在410公斤/亩以上。其中,2015年粮食单产达到419.35公斤/亩,为5年来的单产最高年份;2016年粮食单产与2012年基本持平,约为417公斤/亩。2012-2015年,粮食总产量连年增长。受气候等因素的影响,2016年粮食总产量略有下降,但仍是历史上第二高产年份。粮食总产量为940.14亿斤,占全国粮食总产的7.6%,比2012年增加37.84亿斤,增长4.2%,年均增长1.0%。

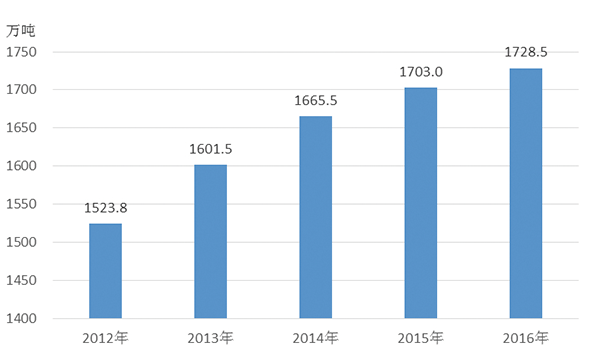

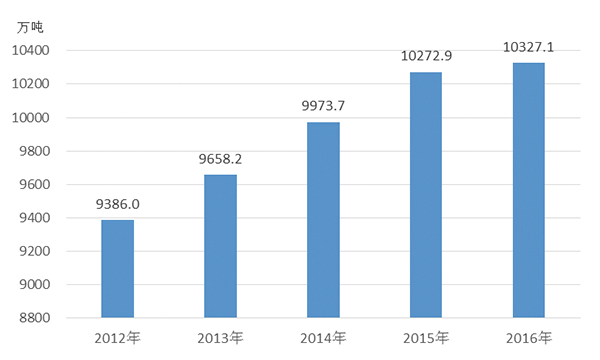

图2 2012-2016年粮食总产量 (二)经济作物优势延续。2016年,全省蔬菜产量达到10327.1万吨,比2012年增加941.1万吨,增长10.0%,年均增长2.4%;园林水果产量达到1728.5万吨,比2012年增加204.7万吨,增长13.4%,年均增长3.2%。受需求下降和价格总体走低的影响,棉花产量有所下降,由2012年的69.8万吨,减少到2016年的54.8万吨,下降21.5%,小于全国降幅1.0个百分点。从位次看,2012-2016年我省蔬菜,园林水果和棉花产量分别位居全国第一位、第一位和第二位,经济作物的产量优势得到延续。

图3 2012-2016年蔬菜产量

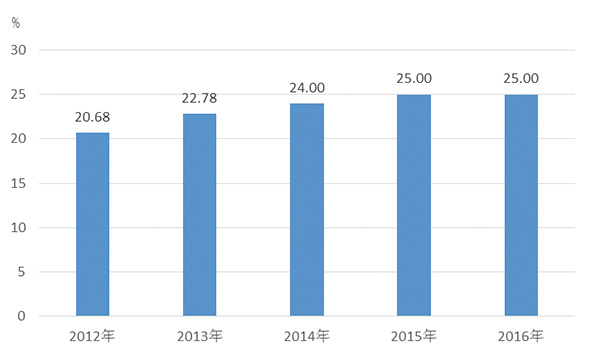

图4 2012-2016年园林水果产量 三、林牧渔业转型明显,发展提速 党的十八大以来,我省坚持贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,加快生态林业、标准规模化牧业和现代渔业的发展建设,以绿色发展促进提质增效,林、牧、渔业提档升级速度明显加快。 (一)生态林业建设提速。党的十八大以来,围绕绿色山东建设目标,全省各级加快推进荒山荒滩绿化、绿色通道建设、农田防护林体系建设,林木覆盖率持续提高。2016年,全省林木覆盖率达到25.00%,比2012年提高4.32个百分点。育苗面积185.5千公顷,比2012年增加53.7千公顷,增长40.7%,年均增长8.9%;苗木产量由2012年的33.9亿株增加到2016年的54.8亿株,增长61.7%,年均增长12.8%。主要林产品产量增长迅速,2016年核桃产量达到18.0万吨,比2012年增加 9.2万吨,增长104.6%。板栗产量达到30.3万吨,比2012年增加 1.5万吨,增长5.3%。

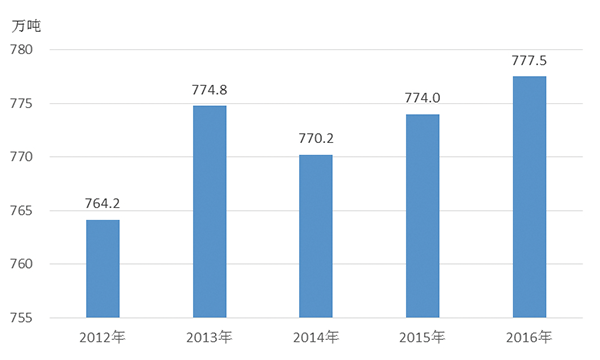

图5 2012-2016年林木覆盖率 (二)规模牧业发展提速。党的十八大以来,我省加大畜牧业投入,扩大标准化规模养殖,实施多种政策补贴,提高养殖户积极性,畜牧业生产得到了长足发展。2016年肉类总产量777.5万吨,比2012年增加13.3万吨,增长1.7%,年均增长0.4%。其中,猪肉产量383.5万吨,年均增长0.5%;牛肉产量67.0万吨,与2012年持平;羊肉产量38.4万吨,年均增长3.8%;禽肉产量275.8万吨,与2012年持平。禽蛋产量440.6万吨,年均增长2.3%。牛奶产量268.4万吨,年均下降1.4%。山东肉蛋奶总产量占全国的9.1%,连续27年居全国首位。畜禽养殖生产效率稳步提高,规模化程度显著提高。2016年,猪牛羊禽饲养量100头、10头、50只和200只以上的养殖户占比分别达到80%、90%、50%和99%。畜禽标准化规模养殖比重达到71%,高于全国17个百分点,稳居全国前列。

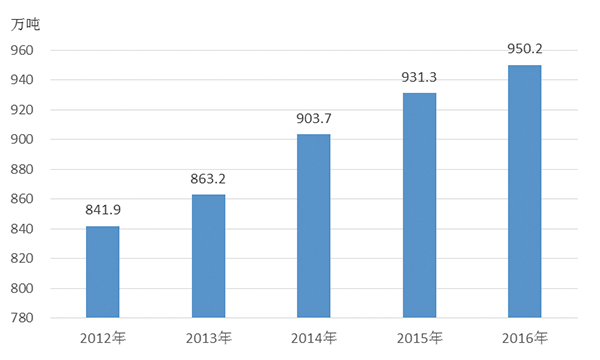

图6 2012-2016年肉类总产量 (三)现代渔业发展提速。党的十八大以来,我省通过大力发展远洋渔业,加快近海渔业资源修复、增殖,加强淡水养殖设施整修等措施,加速提高渔业生产能力,现代渔业快速发展。2016年,水产品产量达到950.2万吨,比2012年增长12.9%,年均增长3.1%。海水产品产量795.0万吨,比2012年增长15.9%,年均增长3.8%。其中,海洋捕捞282.2万吨,增长13.0%;海水养殖512.8万吨,增长17.7%。淡水产品产量155.2万吨,与2012年基本持平。远洋渔业实现倍增,2016年远洋渔业产量52.9 万吨,比2012年增加39.5万吨,年均增长40.9%;年均增速比水产品快37.8个百分点。

图7 2012-2016年水产品产量 四、农村改革不断深化,活力倍增 党的十八大以来,我省认真贯彻中央统筹城乡发展战略,继续加大农业投入,科学精准发放补贴,不断深化农村改革,农业发展活力明显增强。 (一)农业投入持续增加。2016年,全省农林水事务支出934.4亿元,比2012年增加260.6 亿元,增长38.7%,年均增长8.5%。发放耕地地力保护补贴77.66亿元,种粮大户补贴1.87亿元,棉花目标价格补贴6.51亿元;农业保险承保面积7933.6万亩,受益农户1700万户;落实畜牧良种、母牛扩群等各类畜牧补贴3.75亿元;农机购置补贴19.37亿元,补贴各类机械19.49万台,直接受益农户18.13万户。 (二)农村改革不断深化。2016年,我省在全国率先基本完成土地确权登记颁证工作。95.9%的有耕地村(社区)和98.1%的承包耕地完成确权任务;12个市的13364个村完成了农村集体产权制度改革,占总村数的16.2%。农村产权流转交易市场达到1504个,其中省级1个,市级3个,县级109个,实现交易额260亿元。有10个县承担了国家土地经营权抵押贷款试点,72个县开展了农村合作金融试点。 五、农业科技支撑加强,增效明显 党的十八大以来,我省继续加大农业科技创新力度,完善农业技术推广体系,加快职业农民培训,农业科技支撑力度进一步增强,机械化水平不断提高,农业生产增效明显。 (一)农业科技水平不断提高。2016年,全省农业科技进步贡献率达到61.8 %,高于全国平均水平5.0个百分点,比2012年提高3.8 个百分点;各级农技推广机构达到4771个,农技人员2.9万人,培训新型职业农民2.8万人。标志着山东农业发展由过去主要依靠资源要素投入增加,逐步转变到主要依靠科技进步上来。 (二)农业机械化程度不断提高。2016年,全省种植业耕种收综合机械化水平达到82.0%;畜牧业综合机械化水平达到38.2%;林果业综合机械化水平达到31.6%;设施农业综合机械化水平达到30.6%。2016年,联合收获机达到29.1万台,比2012年增加7.6万台,增长35.5%,年均增长7.9%。受种粮大户晒粮需求快速增长带动,谷物烘干机增加最多,由2012年的350台,增加到2016年的1665台,增加1315台,增长3.8倍。 (三)农业生产效率不断提高。2016年,全省乡村劳动者生产粮食、蔬菜、水果产量分别比2012年增长2.3%、8.1%和11.5%。而从亩均用工数看,生产小麦、玉米、棉花、苹果的用工数分别比2012年减少12.5%、16.5%、3.0%和12.9%。规模化养殖也使生猪平均用工数比2012年减少2.1%。 六、农业“新六产”“有中生新”,亮点纷呈 党的十八大以来,我省依托农业产业化优势,积极培育农业新型经营主体,产业融合水平进一步提高。2015、2016年连续两年被农业部列为全国农村一二三产业融合发展试点省份。农业产业加快链条延伸,生产、加工、冷链物流、销售一体化发展成为当前促进农民分享农业增值收益的重要途径。 (一)农业产业化组织加速成长。2016年来,全省拥有农业产业化组织22506个,比2012年增加602个,增长2.7%。按类型看,农业龙头企业带动型发展最快,达到9400个,比2012年增加396个,增长4.4%,高于全部产业化组织数量增速1.7个百分点;销售收入达到1.6万亿元,比2012年增长23.0%,年均增长5.3%。按行业看,种植业产业化组织发展较快,达到14467个,比2012年增加1442个,增长11.1%,高于全部产业化组织增速8.4个百分点。 (二)农业新型经营主体蓬勃发展。2016年,全省有农民专业合作社161001个,比2012年增加91121个,增长130.4%,年均增长23.2%。农民专业合作社成员数达到654.8万人,比2012年增加308.9万人,增长89.3%,年均增长17.3%。带动非合作社农户640.4万户,增加186.0万户,增长40.9%,年均增长9.0%。2013年,我省制定了《家庭农场登记办法》,仅2014年登记3.7万家。2016年,登记家庭农场4.7万家,比2014年增加1万家,增长27.0%。2016年,新认定农民合作社省级示范社319家,家庭农场省级示范场200家。目前,农民合作社与家庭农场通过拉长产业链,深入融合三次产业,可使社员年均纯收入比非社员高25%以上。 (三)农产品加工业增效明显。2016年,我省在12个县(市、区)实施了农产品初加工补助项目,打通农产品增值的第一关。2016年全省农产品加工业与农林牧渔业总产值之比达到3.7:1。形成了以食品工业为主体,农副食品加工业、食品制造业两大优势产业为主的农产品加工产业体系,食品加工内部结构也呈现多样化,方便食品、快餐食品、休闲食品、营养保健食品等发展迅速。 (四)农业服务业快速发展。2016年,全省农林牧渔服务业增加值达到242.0亿元,比2012年增加83.6亿元,年均增长10.6%,比农林牧渔业年均增速快6.5个百分点。农林牧渔服务业增加值占农业总增加值的比重由2012年的3.7%提高到4.7%,提高1.0个百分点。全省农业社会化服务组织已超过20万个。 七、农业“四新”“无中生有”,成效初显 党的十八大以来,我省充分挖掘农业发展新动能,移动互联、云计算、大数据和物联网加速融入农业生产,不断推动农业产业裂变和升级换代。新技术新产业新业态新模式从无到有,聚沙成塔,极大地推动了农业经济效益和社会效益的提高,促进了农民增收农业增效。 (一)智能设施农业高歌猛进。2016年全省智能蔬菜温室1655个,是2012年的3.1倍;种植面积1.1万亩,是2012年的3.6倍;生产蔬菜5.3万吨,是2012年的3.9倍。智能瓜果温室有163个,是2012年的3.3倍;种植面积467亩,是2012年的3.1倍;产量达到1569吨。2013-2016年,全省智能林果大棚个数和面积分别增长43.8%和82.3%。智能苗木大棚更是从无到有,由2012年的34个迅猛发展到2016年的4395个,增加了4361个。 (二)乡村旅游弯道超车。2016年,实现乡村旅游接待人数3.97亿人次,超过全省旅游接待总数的1/2,是2012年接待人数的近4倍;乡村旅游收入2200亿元,超过全省旅游收入的1/4,是2012年乡村旅游收入的2.4倍。规模化开展乡村旅游的村庄超过3200个,经营户6.4万户,吸纳安置就业33万人,61个村被国家旅游局命名为“中国乡村旅游示范村”,数量居全国第一。2016年,新增全国休闲农业与乡村旅游示范县3个、最美休闲乡村6个;新增省级示范县14个,示范点26个,示范园区24个。 (三)农村电商破土萌动。2016年,全省农产品电子商务销售额达到400亿元规模,增长超过30%。“双十一”全省“村级淘点”消费3870万元,居全国第二。目前,已有46个县与阿里签约农村淘宝项目,电商平台超过3000个。山东邮政充分利用线下网点渠道优势,搭建“买卖惠”农村电商平台,加强对生产厂家、经销商、零售商、种植户的物流服务。目前,已扩展到了全省17个地市122个县,发展零售商户5.5万家,实现行政村基本覆盖。 (四)农业品牌建设稳步推进。2016年,我省率先在全国发布省级农产品整体品牌,推出了“齐鲁灵秀地、品牌农产品”山东农产品整体品牌形象,首批认定11个区域公用品牌、100个企业品牌和20家品牌产品专营体验店。全省农产品区域公用品牌累计达到300多个,其中20个进入《年度中国农产品区域公用品牌价值排行榜》百强,上榜数量居全国首位;其中烟台苹果品牌价值达到105.86亿元,居全国第二位。 八、农业供给侧结构性改革加速深化,引领升级 党的十八大以来,我省加快农业生产结构调整,快速推进“粮改饲”布局,加大对绿色有机农产品的扶持力度,农业质量标准和食品安全水平显著提高,优质特色农产品产销两旺,不断引领农业转型升级。 (一)“粮改饲”布局快速推进。2016年,全省落实“粮改饲”省级以上财政扶持资金1.3亿元,试点县从8个扩大到19个,试点县全株青贮玉米种植面积92.8万亩,青贮量325万吨,带动全省全株青贮玉米种植面积超过200万亩,占全省玉米播种面积的比重超过4%。“粮改饲”实施两年来,累计带动种植、养殖户增收10亿元以上。 (二)绿色无公害农产品增产明显。2016年,全省无公害农产品生产企业个数、产品个数和基地面积分别达到1704个、3473个和2220万亩,分别比2012年增长26.8%、10.6%和21.8%。绿色食品生产企业个数、产品个数和基地面积分别达到1498个、3590个和2073万亩,分别比2012年增长59.2%、52.9%和121.2%。地理标志农产品个数184个,比2012年增加70个,增长61.4%。 (三)农业标准和食品安全稳步提高。2016年,全省认证的农业监测机构达到87个,比2012年增加49个,增长77.6%。其中省部级11个,增加3个;市级17个,增加3个;县级30个,增加1个。新增农业地方标准53个,累计达到676个,比2012年增加165个,增长32.3%。瓜菜、果品、茶叶和中草药省级标准化生产基地达到151.8万亩,标准化食用菌总面积达到8415.9万平方米。新增国家级农产品质量安全市2个、安全县12个;新增省级安全县16个。省级农产品质量追溯平台与67个县(市、区)实现互联互通。 九、生态农业补短板挖潜能,羽翼渐丰 党的十八大以来,我省大力发展节约型农业、循环农业、绿色农业,拓展农业生态旅游,普及农村清洁能源,提升耕地质量,充分补足了农业资源环境趋紧的发展短板,同时深挖生态农业新动能潜力,不断推进农业绿色发展。 (一)农业减量化技术日渐成熟。2008-2012年全省化肥施用量基本实现零增长;2013-2016年连续4年平稳下降,由2013年的472.7万吨下降到2016年的456.5万吨,年均下降4.1万吨。2016年,农药、地膜使用量分别为14.8万吨、29.8万吨,比2012年分别减少1.4万吨和2.0万吨,分别下降8.6%和6.6%;配方肥推广面积5200万亩,占农作物播种面积的28.9%;绿色防控面积4500万亩,占25.0%;水肥一体化面积130万亩,占0.7%;高效节水灌溉面积3400万亩,占18.9%,连续14年实现农业增产增效不增水。 (二)农村清洁能源日益普及。2016年,全省建设大中小型沼气工程8263个,比2012年增加3445个,增长71.5%;沼气用户248.6万户;沼气产量9.1亿立方米,折合标煤64万吨,减排二氧化碳169万吨。农村安装太阳能热水器1297.6万平方米,太阳房14.1万平方米,太阳能灶4758个。 (三)循环农业渐成气候。2016年,全省农作物秸秆综合利用量7482.5万吨;秸秆综合利用率87%,高于全国7.0个百分点。2012年以来,省财政共投入3.5亿元,在全省128个县组织实施生态农业示范县建设项目,建设规模以上生态循环农业示范基地超过8300个,面积超过1000万亩。 总体看,党的十八大以来,我省农业生产和农村经济取得了巨大的成就,进一步巩固了山东作为全国第一农业大省的地位,为保持全省乃至全国的社会经济稳定发展做出了突出贡献。今后,要继续深入推进农业供给侧结构性改革,不断培育壮大农业农村发展新动能,全面促进农业提质增效,确保农民持续增收、农村持续美化,为全省农业和农村经济再上新台阶奠定坚实的基础。

| ||||

| 【打印本页】 【关闭窗口】 | ||||