七十五载铸辉煌 砥砺奋进谱新篇

——新中国成立75周年泰安市经济社会发展综述

新中国成立75年来,在党中央、国务院,山东省委、省政府和历届泰安市委、市政府的坚强领导下,泰安人民团结一心,迎难而上,开拓进取,奋力前行,从一个以农业为主的地区,逐步发展成为一个经济繁荣、社会和谐、环境优美的现代化城市,经济社会发展取得伟大成就。特别是党的十八大以来,泰安锚定“位次前移、争创一流”的目标不动摇,登高望远、奋力争先,强力推进新型工业化、黄河国家战略、现代服务业、文旅融合、乡村振兴和共同富裕,全市经济社会高质量发展迈出坚实步伐。

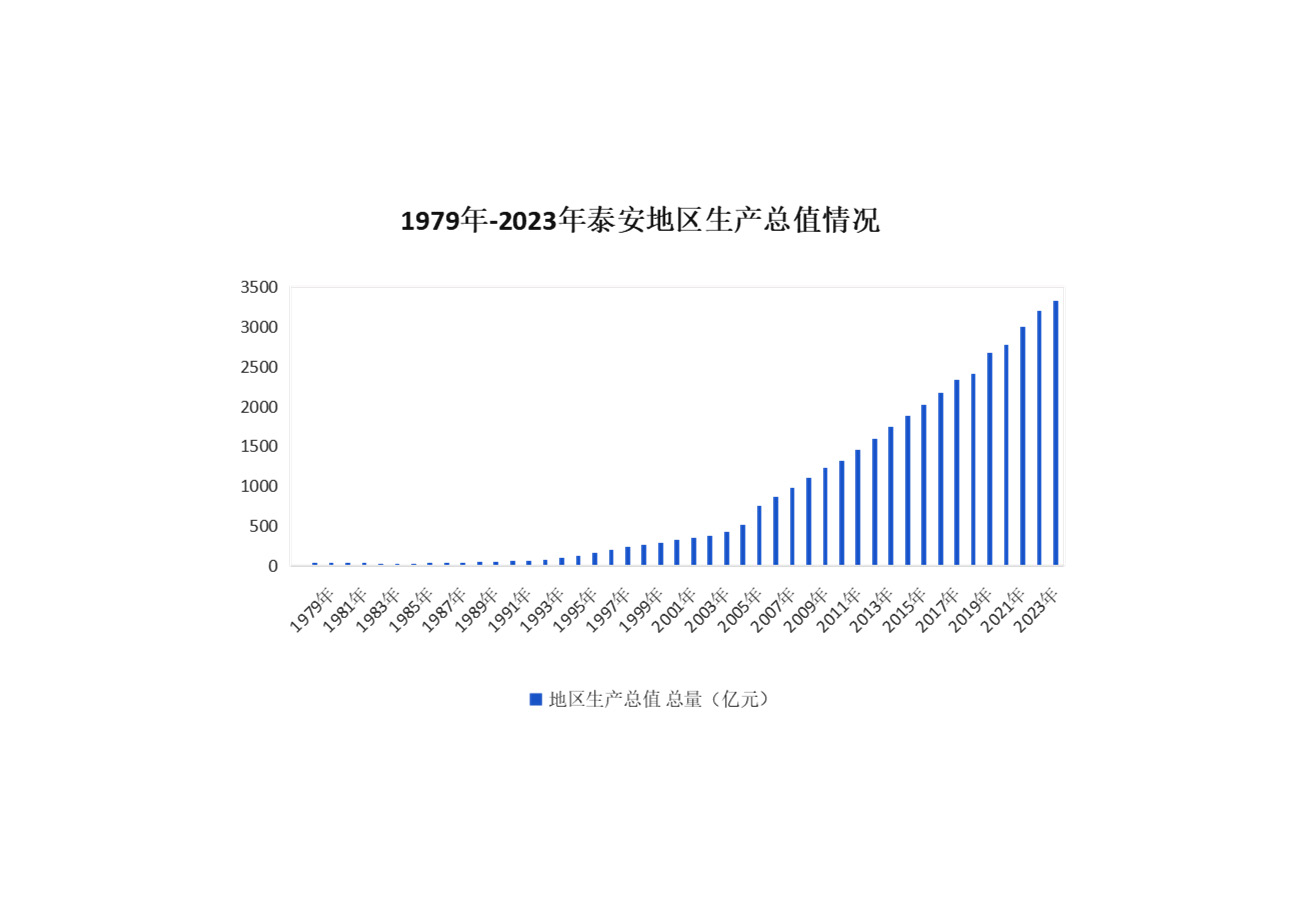

一、经济总量持续增长,综合实力跃上新台阶

75年来,泰安市经济总量实现了几何级数的增长。地区生产总值从新中国成立初期的微小规模,到如今突破了3000亿元,经济实力大幅提升。具体来看,1949年,泰安地区生产总值只有1亿元,经过历年建设发展,特别是改革开放后,经济总量持续快速壮大。1993年超过百亿元,达111.8亿元,2003年突破500亿元,2008年超过1000亿元。党的十八大以后,2015年突破2000亿元,2022年突破3000亿元,2023年为3323.9亿元,比2012年增长1.1倍,按不变价格计算,年均增长6.4%。

人均水平不断提高。建国初期,泰安人均生产总值仅有38元,1978年为327元,1989年超过1000元,1997年达5278元,2005年突破万元大关,特别是党的十八大以来,人均GDP迅速增长,由2012年的29025元提高到2023年的61841元,按不变价格计算,年均增长6.6%。

财政实力显著增强。1949年泰安一般公共预算收入387.0万元,1978年超过1亿元,1994年分税制改革后,地方财源日益扩大,税收收入大幅增长,拉动财政实力节节攀升。“十二五”以来,全市地方财政收入规模跨过两个百亿元大关,2010年达到116.9亿元,2015年达到205.3亿元,十八大以来,财政攀升逐步加快的同时,收入质量明显提升。2023年,全市实现一般公共预算收入239.2亿元,比2012年增长50.6%,年均增长3.8%,其中地方税收收入179.2亿元,年均增长5.1%,占一般公共预算收入的比重达到74.9%;全市一般公共预算支出规模由242.7亿元扩大至463.4亿元,年均增长6.1%,民生支出占一般公共预算支出的比重达到79.8%。

二、产业结构不断优化,结构调整实现新跨越

75年来,泰安市产业结构在调整中加快升级,由农业经济向工业经济、服务业经济变迁。新中国成立之初,全市经济以农业为主,工业基础薄弱,服务业发展滞后。三次产业增加值比例为90.0∶5.0∶5.0。改革开放后,第二、三产业迅速发展,1978年,三次产业比例为37.5∶41.0∶21.5,转变为“二一三”。党的十八大以来,三次产业结构由2012年的14.0∶43.3∶42.7调整为2023年的10.9∶40.6∶48.5,实现“二三一”向“三二一”的重大转变。第三产业为经济发展提供了强力保障,成为经济增长重要支撑,产业结构调整成果显著。

三、现代化产业稳步壮大,供给能力得到新提升

(一)农业供给稳定增长,乡村振兴深入实施

“泰安神州,十年九收”,泰安自然条件优越,适宜农作物生长。新中国建立初期,泰安农业经济以粮食生产为主,1949年粮食作物种植面积占农作物种植面积的81%,粮食播种面积50.3万公顷,粮食总产42.5万吨。1978年后,实行家庭联产承包责任制,农业结构加快调整,泰安与全国改革同步,农业基础逐步夯实。2004年以来,党中央一号文件连续锁定“三农”,通过一系列“多予、少取、放活”的政策措施,极大促进农村经济发展。2023年,农林牧渔业总产值715.8亿元,比1949年增加714.5亿元,年均增长8.8%。特色农业转型持续推进。2个农村产业融合发展示范园纳入第四批省级示范园创建名单,完成13.7万亩省定高标准农田建设任务,累计完成120万亩“减垄增地”推广任务。

(二)工业供给体系日臻完善,新型工业化强市建设成效显著

新中国建立初,泰安工业增加值占地区生产总值比重仅有5%。随着社会主义建设事业的发展,机械、化工、造纸、印刷、纺织、食品加工等一批小型企业逐步建立,1978年后全市工作重心转移到经济建设上来,工业生产开始走向健康发展轨道。至1984年,初步形成煤炭、冶金、机械、化工等门类比较齐全的工业体系,后逐步建立现代企业管理制度,发展企业集团,新矿集团、石横特钢、泰开集团、瑞星集团等龙头企业不断发展壮大。党的十八大后,特别是2022年以来,泰安市提出实施新型工业化强市战略,把加快新型工业化作为推动新旧动能转换的突破口,工业向更高质量发展迈进。具体来看,全市工业增加值从1949年的0.05亿元、1978年的5.3亿元增至2023年的875.6亿元,占地区生产总值的比重从1949年的5.0%、1978年的36.9%,至2007年达到最高值40.4%,后随着转型升级、结构调整的加快,调整至2023年的26.3%。工业效益不断提高。2023年,全市规上工业企业实现营业收入2967.5亿元,比1949年增长2.5万倍,年均增长14.6%。实现利润总额157.0亿元,增长1.9万倍,年均增长14.2%,盈利能力不断增强。

(三)服务业加速发展,引领经济转型升级

伴随着社会主义市场经济的建立,实体经济的快速发展,人民生活需求不断扩大,第三产业开始崛起并迅速发展壮大。“十二五”以来,全市各级把发展服务业作为加快推进产业结构调整、转变经济发展方式的重要途径,全市服务业发展总体加快,特别是2023年以来,全市实施现代服务业高质量发展三年攻坚行动,组建15个工作专班分线作战,“1141”产业体系初步形成,交通运输、信息传输、金融和房地产等现代服务业迅速崛起。2023年服务业实现增加值1612.2亿元,是1978年的520.1倍,年均增长12.1%,服务业增加值占GDP比重48.5%,比2012年提高5.8个百分点。从规上企业看,2023年全市规模以上服务业企业362家,实现营业收入306.5亿元,比上年增长15.0%。从新兴行业看,规模以上现代服务业企业实现营业收入237.3亿元,比上年增长15.2%,拉动全部规模以上服务业营业收入11.8个百分点。高技术服务业、战略新兴服务业实现营业收入130.2亿元、159.5亿元,比上年分别增长17.7%、18.7%。

四、三大需求协同发力,高质量发展汇聚新动能

(一)固定资产投资规模持续扩大,结构明显改善

75年来,全市经济建设规模不断扩大,投资主体呈现多元化,结构优化加速推进。1949年,全市固定资产投资总额仅7万元,1952年达251万元,1978年2.4亿元,2001年突破百亿元,2009年突破千亿元。近年来,固定资产投资向基础产业、基础设施和重点生产性项目倾斜,改善全市工业结构布局,增强工业生产力,工业领域投资持续向好。2023年全市工业投资同比增长12.4%,占全部投资比重为35.3%。投资结构不断优化,2023年,三次产业投资结构调整为3∶35∶62,与1985年相比,服务业投资占比提升38.7个百分点。

(二)市场供给繁荣活跃,消费潜力释放

建国初期,泰安商业市场多系小商贩、小店铺经营,规模小,经营品种少,货源奇缺。1978年后,随着国民经济的快速发展和市场体系的初步完善,市场日趋繁荣,商品供给紧张的矛盾明显缓解,1979年全市商业机构4774家,其中零售网点4227家,泰安地区社会消费品零售总额5.0亿元。20世纪90年代,商贸企业实行经营、价格、用工、分配“四放开”,市场体系不断完善,市场繁荣稳定,1996年突破百亿大关,社会消费品零售总额达到106.2亿元。党的十八大以来,商贸流通领域繁荣发展,新业态新模式不断涌现,2023年,全市实现社会消费品零售总额1286.8亿元,是1949年的3401.5倍,年均增长11.6%。

(三)对外开放取得突破,外贸市场迅速拓展

1978年,泰安市被国务院列为全国第一批对外开放城市后,积极参与国际竞争与合作,开放型经济发展取得明显成效。1978年,全市外贸出口供货额2396万元,进口贸易尚未开展。1985年,全市出口供货首次突破亿元大关,达到1.2亿元。随着对外开放步伐加快,国际市场日益扩大,贸易伙伴逐年增加,1993年前,全市贸易往来只有16个国家和地区,到2008年,外贸市场已遍及世界各大洲,出口市场达到146个国家和地区,进口市场达到49个。十八大以来,泰安开放型经济发展水平稳步提升,有进出口业绩的企业发展到1193家,海关备案跨境电商企业568家。2023年,全市实现出口总值393.5亿元,是1978年的1639.6倍,年均增长17.9%;1987年,全市首次开展补偿贸易,进口生产设备200万美元,2023年实现进口总额64.1亿元,是1987年的493.1倍,年均增长18.8%。

五、文旅产业激发活力,城市功能焕发新光彩

(一)旅游业蓬勃发展

新中国成立后,泰安除对大量古迹实行保护外,重点对泰山古迹及道路、通讯、供电、供水等设施进行修复、建设。1978年后,泰安市以泰山为中心的旅游业,呈现出良好的发展势头。1987年,逐年举办泰山国际登山节,不断促进旅游业的发展。党的十八大以来,泰安紧紧围绕培育“泰山+”文旅品牌,着力推进文旅市场“串珠成链、山城联动、全域融合、转型升级”,推动“门票经济向综合经济、泰山旅游向全域旅游、城市流量向发展增量、资源优势向产业优势”转变,全市文化和旅游市场潜力持续释放。2018年央视春晚在泰安设分会场,“国泰民安”美好寓意在全球广泛传播。2023年,国家A级旅游景区76家,其中,5A级1家,4A级12家。全年共接待国内游客8393.7万人次,比2018年增加804.3万人次,增长10.6%。

(二)交通运输能力更强

新中国成立后,公路建设加快,70年代公路总长度2590公里。改革开放后,公路建设步伐进一步加快,1984年干线公路19条、1231公里,县乡公路178条、1695公里。“八五”期间(1991—1995年),建成省内第一条全封闭、全立交高等级公路泰莱一级汽车专用公路。2011年,泰安高铁站建成通车,出行更加高效、快捷。2023年公路通车里程16705.1公里,是1980年的8.9倍,客运周转量达6.8亿人公里,货运周转量191.1亿吨公里,分别比1978年增长4.3、106.2倍,具备通车条件的建制村全部通公交车或客车。

(三)信息通信水平提高

新中国成立后,邮电事业发展较快。20世纪50年代,安装磁石交换机,配备汽车、摩托车、自行车等投递设备,1949年邮电业务总量仅有4万元。1978年后,邮电业发生巨大变化,1984年泰安地区邮路总长度1.85万公里,长途电话电路279条,业务总量1803万元。进入90年代,现代化通讯手段日益普及,网络传输、办公自动化、特快专递等业务全面展开,2001年邮电业务总量突破10亿元。近年来,随着“大数据”时代、互联互通共享的到来,邮电通信业发生翻天覆地变化,2023年邮电业务总量达73.2亿元,是1949年的18.3万倍,年均增长17.5%。年末固定电话户数52.9万户,移动电话574.1万户,宽带网用户199.6万户。

六、人民生活明显改善,社会事业展现新风貌

(一)居民收入大幅增加

新中国建立初,泰安地区城市居民年人均收入70元,农民年人均收入33.4元,城市居民收入来源单一,除工资外几乎无其他收入。改革开放以来,社会主义市场经济不断发展完善,各种经济类型从无到有,居民增收渠道不断拓展。2023年泰安市城镇居民人均可支配收入43435元,是1978年的146.5倍,年均增长11.7%;农村居民人均可支配收入23149元,是1978年的271.7倍,年均增长13.3%。平均工资大幅增长,1949年全市在岗职工平均工资242元,1978年1011元,1993年突破万元,达到10479元,2022年83694元,是1949年的345.8倍,年均增长8.3%。居民消费水平提高,生活质量明显改善。2023年,全市城镇居民人均生活消费支出24101元,是1978年的99.6倍,年均增长10.8%;农村居民人均生活消费支出14404元,是1978年的187.8倍,年均增长12.3%。恩格尔系数为25.4%,比1978年下降35.8个百分点,居民生活实现了从“贫困”到“温饱”再到“小康”的历史跨越。

(二)社会保障健全完善

新中国成立后,泰安逐步建立起公费医疗和合作医疗制度、优抚和社会救济制度,建立养老、失业、医疗、生育和工伤保障成龙配套的社会保障体系。2009年探索建立个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的新农保制度,为年满60周岁、未享受城镇职工基本养老保险待遇的农村户籍老年人发放养老金,保障农村居民老年人基本生活。2023年,全市养老、医疗、失业、工伤保险参保人数分别为417.1万人、514.7万人、73.5万人、95.9万人,分别为1997年的12.9倍、34.5倍、2.3倍、48.4倍,养老、医疗、失业、工伤、生育5个险种9个类别的社会保险费收缴率均达95%以上。

(三)科技事业取得长足进步

2023年,全市获科技成果奖195项。其中,省级科学技术奖31项,市级科学技术奖100项。有效发明专利拥有量5084件,发明专利授权量1371件。高新技术企业发展到931家,36家企业入选第一批科技领军企业库;6个企业和团队获得山东省中小微企业创新竞技行动计划“科创之星”荣誉称号;1313家企业加入国家科技型中小企业库。

(四)教育事业成就斐然

新中国成立后,逐步建立起从幼儿教育到成人教育、从普通教育到职业教育、从初等教育到高等教育、从学校教育到社会教育等较为完整的教育体系。1956年,泰安地区有小学3996所、中学19所。三年困难时期学校数量减少。1978年后,教育事业蓬勃发展,近年来,全市加大教育经费投入,改善办学条件,教育水平不断提升。2023年,全市9所普通高校在校生15.8万人,是1978年的32.9倍;13所中等职业学校在校生4.2万人,208所普通中学在校生32.0万人,428所小学在校生34.2万人。幼儿教育和特殊教育蓬勃发展,全市拥有独立设置幼儿园1254所,在园幼儿14.9万人;拥有特殊教育学校5所,在校生1324人,大部分残疾儿童能够接受义务教育。

(五)卫生事业迈出新步伐

“健康泰安”加速推进,2023年,全市拥有卫生机构4865所,其中医院、卫生院180所,比1978年增加99所;拥有卫生技术人员4.6万人,是1978年的5.8倍,年均增长4.0%;各类卫生机构拥有床位3.8万张,是1978年的6.5倍,年均增长4.2%,“新农合”乡镇、行政村、城市社区覆盖率均达到100%。

(六)体育事业蓬勃发展

新中国成立后,群众性体育活动出现热潮,竞技体育蓬勃发展,学校将体育列为学生的必修课。20世纪70年代初,泰安设立体育工作机构,相继建立田径、举重、射击、武术等协会。1995年,“泰山国际登山比赛”被国家体委列为国家全民健身正式比赛项目。2023年,泰安籍运动员在杭州第19届亚运会上斩获1金2铜;泰安运动员在全国以上比赛中荣获33枚金牌、20枚银牌、31枚铜牌;成功举办泰安马拉松赛等一批泰山自主IP赛事;成功承办省级及以上高水平赛事47项,总参赛人数达到2.3万余人,人流量16.4万人次。2023年,销售体育彩票12.9亿元,有力支撑体育事业发展。

七、生态建设成效显著,人居环境呈现新图景

(一)生态环境持续改善

党的十八届五中全会创造性地提出绿色发展理念以来,全市上下持续转变发展理念和发展方式,加大环境治理力度,持续改善生态环境,遵循习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的发展理念,协同推进发展与生态保护,美丽泰安建设取得明显成效。2023年,全市一般工业固体废物综合利用率达到96.9%。县级及以上城市建成区医疗废物无害化处置率连续五年100%。“整县制”推动农村生活污水治理,全市3339个行政村完成生活污水治理。2023年,农村生活污水治理管控率99.8%,PM2.5平均浓度40微克/立方米,比2013年下降51微克/立方米,年均下降7.9%。“无废城市”创建、地下水污染防治国家试验区国家“双试点”均走在前列,荣获国务院督查激励,实现本市该领域“零”的突破。

(二)绿色低碳加快转型

聚焦打造千万千瓦级“储能之都”“泰山锂谷”“光伏+新能源装备制造基地”三大重点,坚持新型能源体系与现代化产业体系建设协同互促,常态化做好“两高”建设项目碳排放指标管理,大力发展可再生能源。2023年,单位地区生产总值能耗0.3吨标准煤/万元,单位地区生产总值能源消耗累计降低14.4%。新能源装机总量达到518.8万千瓦,比2019年翻一番,年均增长18.4%,占电力装机的比重达到60.2%。

(三)基础设施加力建设

济枣高铁开工建设,泰东高速、济微高速、济广高速改扩建等项目加快推进。京台高速泰安西、泰安北改扩建工程竣工通车。擂鼓石大街等“卡脖子”路段顺利打通。2023年,改造提升东岳大街等3条道路、12处公游园。新建海绵城市11.1平方公里。改造老旧小区366个、4.9万户,实施棚改项目7个、3006套。莱热入泰全线开工。水环境“一张网”建设扎实推进。全国文明城市创建成果不断巩固,我市荣获山东省适宜人居环境奖。

继往开来忆往昔,砥砺前行谱新篇。经过75年的奋斗创造,泰安人民在党和政府的坚强领导下,顽强拼搏、锐意进取,政治、经济、社会、文化、生态建设都取得了巨大的成就,全面迈进小康社会。站在新的历史起点上,全市上下将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,登高望远、奋力争先,坚持新发展理念,构建新发展格局,奋力谱写新时代社会主义现代化强市建设新篇章!